文/斯蒂芬·西曼诺维茨 (Stefan Simanowitz) 国际特赦组织欧洲及土耳其媒体经理

当纳尔逊·曼德拉(Nelson Mandela)沿路向我们走来时,长期致力于反种族隔离的活动人士珍妮·哈利姆(Janey Halim)朝我耳语道:“这是我大半生梦寐以求的时刻。”

那是1993年,刚毕业不久的我就职于南非非洲人国民大会(African National Congress,简称非国大),它当时从一个争取解放的运动转型为政党,并最终组建了政府。

尽管我们知道曼德拉会到访,但他抵达西开普非国大破落的总部的消息还是让大家兴奋不已。当他的几个随行人员下车时,我赶忙从办公室冲到可以俯瞰到停车场的露天走廊。我们的区域主任托尼·耶杰尼(Tony Yengeni)为他打开车门,我先是看见一双擦得锃亮的鞋,然后是熨烫平整的裤子,最后,是曼德拉本人。

神情轻松、外表优雅的曼德拉被引领进入大楼。工作人员和志愿者匆忙在一楼胡乱排成队列,我们的目光集中在走廊尽头的楼梯处。对我们每一个人来说,曼德拉都代表了深刻的个人情怀:他是不敢公开发声的我们希望和抗争的化身。

然后,他出现了,个子比我想象的要高。时年75岁的他身材瘦削,看起来又有力量和威严。他开始走向排成一行的活动人士,依次与他们交谈。

于我而言,被亲切地称为马迪巴(Madiba)的他自我记事起便是我意识的一部分。童年时期来到南非的我会躺在祖父母家阳台的折叠床上,远望黑漆漆大海尽头的罗本岛(Robben Island),看着岛上的微光想起他。在学校里,我做的是有关种族隔离的课题,并常年参与示威游行、抗议活动和倡导运动。

1990年,当曼德拉即将获释的消息传来时,我直奔伦敦特拉法加广场(Trafalgar Square)庆祝,第二天,我守在电视机前,等待着他露面。时至今日,他已是全球最家喻户晓的人物之一,但在当时,距他最后一张照片出现在公众视野已有24年。知晓曼德拉的模样的人不多,更不用说他变成了什么模样。

而此时此刻,他就在这儿,站在我面前,伸出了手。

托尼·耶杰尼介绍道:“这是在我们新闻处工作的斯蒂芬,从伦敦来的。”

曼德拉满眼笑意地看着我,同时紧紧地握了握我的手说:“噢,是从英国来的啊。你为何会来我们国家呢?”我简单地解释了父母原本来自开普敦,我自己后来投身于反种族隔离运动。他说道:“谢谢你来到这里”,同时在继续朝着队列行进前停下来拍了张照片。之后,我有近一年的时间未再见到他。

那是大选前9天,尽管非国大自知在西开普没有胜算,但仍决定请曼德拉到开普敦来参与大选前最后的会议和集会。我负责媒体安排,首先是在开普敦球场与学童的合照活动,然后是在格拉西公园(Grassy Park)的政治集会,最后是在阿斯隆(Athlone)体育场内举行的活动。在那次大选中,非国大最终以近40%落后国民党(National Party)。

我在一个阳光明媚的清晨抵达开普敦球场,等候与他和他的团队会面。曼德拉一见到我便立刻微笑着问道:“英国的情况如何?”

但那个开始时阳光明媚的日子却以悲剧收场,阿斯隆体育场内发生的踩踏事件导致3人死亡,十几人受伤。当有关这场惨剧的消息流出时,我的一位上级担心媒体不知会如何演绎此事。他叹息道:“我都能想象出新闻标题了,它们会质疑连一场集会都组织不好的非国大如何能够治理一个国家。”

但曼德拉关心的并不是媒体影响,他唯一在意的是那些丧生者和他们的家人。他即时更改了当天晚上的行程,以便可以到医院探访伤者。他无需媒体顾问提示他该做什么,而是凭直觉就知道。

纳尔逊·曼德拉 我本应高兴得跳起来,但却只感到平静。责任重大,我们要做的事太多了。

在大选投票结束后,曼德拉陷入了深思。他据称对一位朋友说道:“我本应高兴得跳起来,但却只感到平静。责任重大,我们要做的事太多了。”

大选结束一周后,我在比勒陀利亚参加曼德拉的就职典礼,他把那一天献给“在本国和世界各地为自由而作出牺牲和献出生命的英雄。他们的梦想现已成真,自由就是他们所得到的回报。”在1994年那令人振奋的一天,我的感觉像是一切皆有可能,也就是团结一致的人真的可以改变世界。

或许这就是曼德拉最不朽的成就之一,他靠自己的正直、勇气和力量,以行动证明一个人能够达成的目标,并借此让人们知道大家都可以战胜生活中大小不公的事。

在接下来的20年里,我从远处见过曼德拉几次。1996年,我在他于皇家阿尔伯特音乐厅(Albert Hall)举行的派对上欣赏了他同女王共舞,2008年,我又在海德公园(Hyde Park)他90岁生日的庆祝活动上见到了他。2010年,我回南非参加他获释20周年纪念日的活动,当时91岁的他虽然因为身体过于虚弱而无法出席在维克多·弗斯特监狱(Victor Verster Prison)大门外举行的纪念活动,但曾短暂现身议会。

当日,时任副总统西里尔·拉马福萨(Cyril Ramaphosa)在监狱大门外发表了讲话,他对一小群人说道:“在曼德拉走过这大门的同时,我们也自由了。”

2010年,西里尔·拉马福萨在曾被称为维克多·弗斯特监狱的门外,纪念曼德拉获释20周年。©斯蒂芬·西曼诺维茨

但南非境外的人都能感受到曼德拉获释的重大意义。当时的世界刚从冷战的阴影中走出来,且正处于快速多变的转型期,对于这样的世界而言,曼德拉的获释传递出了新的希望,让人们感到乐观。正如作家布雷顿·布莱特巴克(Breyten Breytenbach)当时写到:“或许如今我们在地球上走过黑暗时会多了些许意义。”

尽管我并不感到诧异,但曼德拉在2013年12月去世的消息仍然给我带来意料之外的冲击。我感到无比空虚,不论是在个人层面还是对这个世界而言。

西里尔·拉马福萨 在曼德拉走过这大门的同时,我们也自由了。

巴拉克·奥巴马(Barak Obama)在早前发表的曼德拉年度演说(Mandela Lecture)中,以曼德拉的遗志提醒听众,“争取基本正义的抗争从未真正结束”,更力劝大家不要走向愤世嫉俗之路。他说道:“我们经历过更黑暗的时代,经历过更低的低谷。我相信纳尔逊·曼德拉的愿景……我相信平等、正义和自由的愿景。”

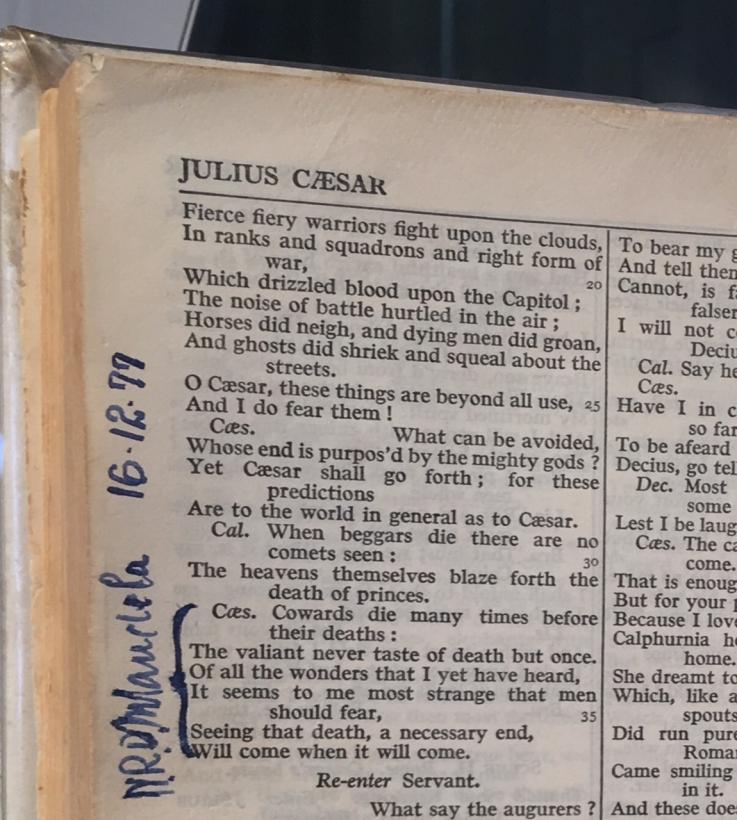

在伦敦曼德拉百年纪念展的开幕典礼上,我发现了曼德拉收藏的《莎士比亚全集》(Complete Works of Shakespeare),摊开的书页恰好是《凯撒大帝》(Julius Caesar)的第二幕第二场,其中一段的旁边标上了曼德拉的姓名和1977年12月这个日期。

“懦夫在未死之前就已经死了很多次,勇士一生只死一次。在我所听闻的所有怪事中,在我看来最为奇怪的便是人会怕死,因为这不可避免的死亡在它想降临时便会降临。”

2018年,伦敦曼德拉百年纪念展上展出了纳尔逊·曼德拉的《莎士比亚全集》藏本 ©斯蒂芬·西曼诺维茨

作者简介:斯蒂芬·西曼诺维茨于1992至1994年间就职于西开普省非洲人国民大会的新闻及宣传部。

2006年11月,国际特赦组织授予纳尔逊·曼德拉“良心大使奖”,以此表彰他多年来就南非以至世界各地的人权侵犯现象发声。

本文最初发表于《新闻周刊》(Newsweek)