2003年,香港歌手黄耀明推出歌曲《下落不明》,讲述香港失落的文化。 约十年后,他在中国大陆因被“封杀”亦变得“下落不明”,仿如香港逐渐失落的自由。

这位出道了30多年的歌手经历各种高低起伏,见证了香港乐坛的兴衰,在大陆体验过昙花一现的自由,并尝试在自由不断倒退的香港寻出路。他的歌曲总是充满社会关怀,个人际遇也与香港的命运密不可分。

以音乐介入社会政治议题

“原来大家都不知道在害怕什么,好像无论如何大家都应该要惧怕,然后继续把这种恐惧扩散开去”黄耀明选择用一种轻松的语气,诉说这种充斥在香港和大陆“白色恐怖 ”。

访问当天,他穿著一件朴素的白色T恤,上面印有奥威尔著名小说《一九八四》的一句话:“DOWN WITH BIG BROTHER”(打倒老大哥)。面对这种无以名状的恐惧,黄耀明从来都毫不忌讳。从80年代末,由他担任主唱的“达明一派”以当年香港建造大亚湾核电站争议为题,创作了歌曲《大亚湾之恋》,至今年适逢六四事件30周年,他们再推出新歌《回忆有罪》,透过音乐来响应社会及政治议题。

在香港主权移交十年前,达明一派推出的《今夜星光灿烂》,描述了当时人民面对主权移交的不安和恐惧。时至今日,香港的自由空间日渐收窄,近月游行示威不绝,群众纷纷走上街头捍卫香港的灿烂星光。时移世易,但那种无名的恐惧却以不同的形式流传下来,而这首歌曲所记载的浓浓愁绪亦长久挥之不去。

在中国大陆“走钢丝”

一名歌手若要在大陆出唱片或演出,均需事先经过当局审查和批准。在过往还能到大陆工作的年月里,黄耀明说他一直都在“走钢丝”:“不想完全听话,希望可以将自己的心意表达出来。 ”

他指文字是审查的重点,即使歌曲内容与社会议题或政治完全无关,只要一些字眼比较负面,或带有反叛或抵抗的意思,也会同样遭到审查。约十年前他有一首歌名为《下流》,但到后来才知道在大陆的版本被易名为《逆流》。

不论是歌名还是歌词,都逃不了当局的严密审核。“例如歌词里的‘我和你的爱情是一个权力的博奕’,会被认为很危险。”在这个捕风捉影的文字游戏中,任何负面字眼都会触动到中国政府的神经,“不要说抵抗,可不可以说多些和谐社会。”

黄耀明还试过因歌曲的混音效果,在演出采排时被要求换歌,而审查的原因竟是“担心引起观众不安”。“他们觉得声音都可以是一种颠覆,也确实如此。”

从社会运动中获得力量

黄耀明在2012年的演唱会上,用了最逗趣的方式公开了自己同志的身份。 当时前特首梁振英被人民日报称为“同志”,引起许多联想。黄耀明在台上笑说“我不是地下党的同志,我是同性恋。”

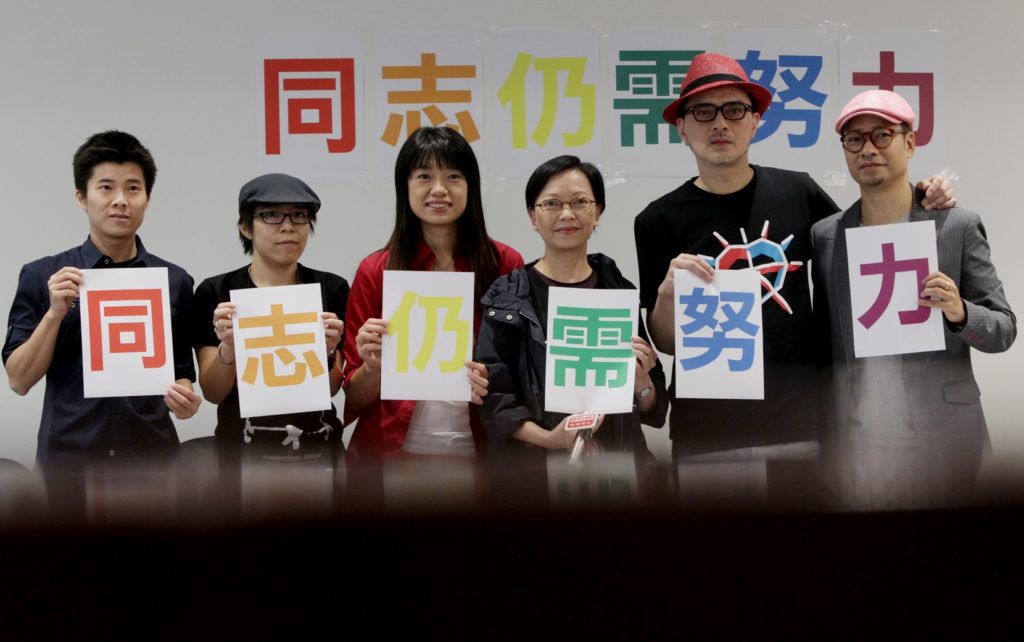

对他而言,这次出柜是一个非常重要的政治姿态,更成为了他的行动力量:此后,他成立了两个非营利慈善组织,同时也更为投入地参与了很多社会运动。“我发现要争取小众权利,其实要靠大的社会及政治框架。如果政治框架不公平,小众也无法透过它获得权利。”

2014年,香港人为争取真普选发起雨伞运动,黄耀明亦多晚在占领区声援留守,更参与制作为这场运动而写的歌曲《撑起雨伞》。他知道一旦参与了雨伞运动,日后在大陆“走钢丝”机会也不会再有,结果亦如他所料,他自此便遭大陆全面“封杀”,但他并不后悔:“我是一个香港的公民,我要走下去,不用考虑其他东西。”

恐惧蔓延

黄耀明向来造型时髦,以往有许多与潮流时尚相关的工作邀请来自大陆,加上不少商业演出,因此有逾半工作都在大陆。 被“封杀”之后,他的作品在各大音乐平台下架,他的名字也一度成为“敏感词”,无法在社交媒体上讨论。

失去了大陆的市场,黄耀明一方面在艺术创作上更加的随心所欲,因为已经不再需要“走钢丝”了。另一方面,亦遗憾这个制度使他无法继续和大陆的歌迷和观众分享自己的音乐。他希望他们能够理解,这些年发生的事“大家并不是针对内地的人,而是针对极权的价值观。”

除了在大陆被“封杀”,黄耀明在香港和海外的工作机会也逐渐减少,愿意与他合作的项目和公司越来越少。权力通过制造恐惧来巩固自身,黄耀明提到行业内有不少人对什么事都十分敏感,“我问他们在害怕什么,他们说不出来具体是什么。”因为所谓的“封杀”,在大陆的法律里并没有明确的解释,人们根本无法得知自己可能会触犯哪一条罪,会得罪谁。

香港不是一个孤岛

过去数月香港因《逃犯条例》修订草案争议,触发了各式各样的集会、示威 和行动,遍地开花。 香港人除了在全球多国报章刊登广告呼吁各国关注,亦在“波罗的海之路”30周年的时机,发起“香港之路”的行动,数以十万计的群众一同走上街头手牵手,对抗黑暗,燃点希望。

香港的前途将会变成怎样? 黄耀明相信,坚持下去,让香港继续在国际的舞台上得到注视,是一种很大的支持,香港并不是一个孤岛。